Más allá de Rafaella Carrá queda un recuerdo. En los años ochenta, Italia se convirtió en un laboratorio para los experimentos más extraños —y fascinantes— de la música pop: futurismo barato, sintetizadores a todo volumen, ironía posmoderna y un hedonismo vestido de traje Miami Vice que convivía con las crisis económicas del sur de Europa.

Allí se cocinaba el italo disco, un género que con teclados electrónicos desbordados y melodías futuristas de bajo costo lograba sonar como la música de una discoteca interplanetaria levantada en cualquier antro. A su lado crecía el Hi-NRG (ALTA ENERGÍA), más acelerado y eléctrico, ritmo continuo, hecho para resistir en la pista de baile durante horas.

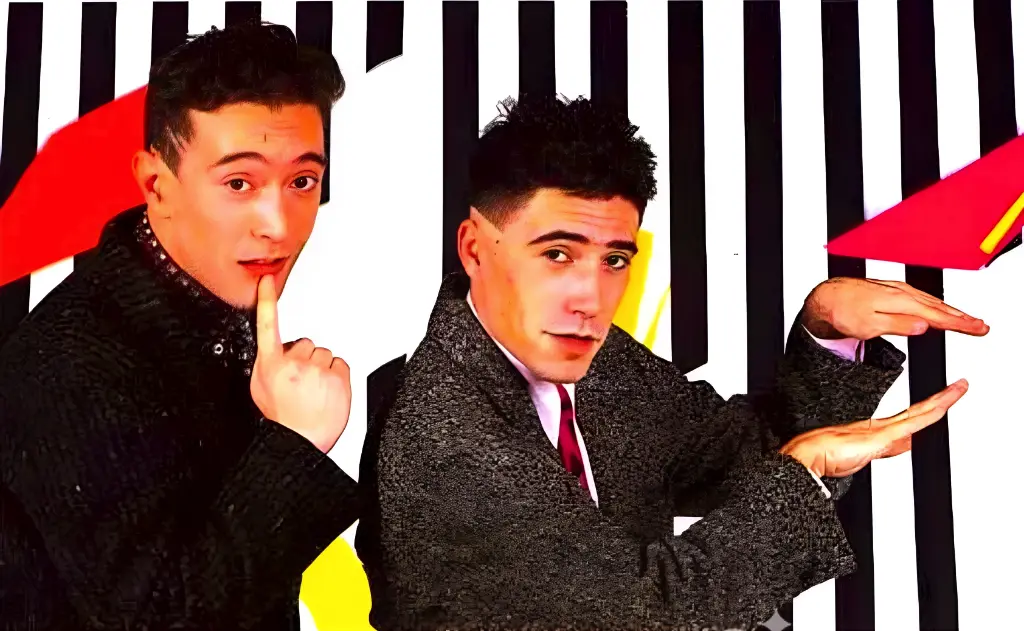

De ese arsenal electrónico y euforia prefabricada surgieron figuras como Gazebo, que hizo llorar a medio continente con I Like Chopin, o Baltimora, que convirtió Tarzan Boy en un himno global con coros de selva prefabricada. Den Harrow, por su parte, llevó la ironía posmoderna al límite: su imagen de galán rubio llenaba portadas mientras otras voces cantaban por él en el estudio.

Y detrás de muchos de esos experimentos estaban los hermanos La Bionda, productores que fabricaban hits en serie, y que tuvieron mucho que ver con la producción de videoclips de la época.

Vamos a la playa – Righeira (1983)

En medio de aquel caldo rítmico surgió Righeira, integrado por dos turineses llamados Stefano —Righi y Rota— que adoptaron los alias de Johnson y Michael.

En 1983, tras el bombazo de Vamos a la playa —impregnado de los temores nucleares de la Guerra Fría y convertido en su primer gran éxito en el Perú—, lanzaron su segundo single, No tengo dinero. El tema, en un español torpe y enrarecido, fruto de una infeliz traducción, armoniza la queja de no tener un sol en el bolsillo entre capas de sintetizadores, coros robotizados y un pulso discotequero que transforma la miseria textual en baile y pixeles prehistóricos.

No hay drama: la pobreza se proclama como si no importara y se repite en cuatro golpes finales. Tal vez ahí resida la clave de su encanto entre nosotros: un estribillo que, a fuerza de ironía involuntaria, se volvió imposible de sacar de la cabeza: “No tengo dinero, no, no, no, no”.

Righeira – No tengo dinero (1983)

Música para misios

Mientras en Europa, No tengo dinero era un recontra hit bailable, en el Perú de esa década —hundido en la inflación, la escasez y la precariedad social— sonaba casi como un himno involuntario que podíamos enarbolar nosotros, los «misios», que no ligábamos ni un mango. Quizás fue un cortocircuito mental lo que encendió una fibra muy nuestra, compartida en cada barrio y azotea.

Si en Italia, la pobreza se cantaba con máquinas de ritmo y luces de neón; en Lima, se bailaba en los barrios donde el ladrillo sin tarrajear y la calamina, eran, y siguen siendo, arquitectura común.

Retengo en la memoria a mi tío Walter, cinéfilo y fundador del ya extinto Cine Club Melies, en su cuarto de la azotea –el mismo donde ahora me encuentro, años después de su muerte–. Aquí, en las mañanas de los primeros años de los ochenta y en shorts de educación física, bailaba frente al televisor los sonidos de: «no tengo dinero, no no no no».

Hoy esa escena lo condensa todo para mí: un hombre culto y bueno, pero con lo justo, en un cuarto sin comodidades, celebrando como si su eterna bancarrota fuera el videoclip que sonaba por las señales.

Al parecer Righeira nunca pretendió ser un proyecto musical ortodoxo.

En entrevistas, sus integrantes admitieron que estaban “más interesados en el concepto de pop que en la música misma”. Con la productora La Bionda, el dúo produjo verdaderos himnos bailables con letras que hablaban del fin del mundo, de la falta de dinero o de la alienación urbana. Vendieron millones de copias en Europa y América Latina.

Video en clave pop-art

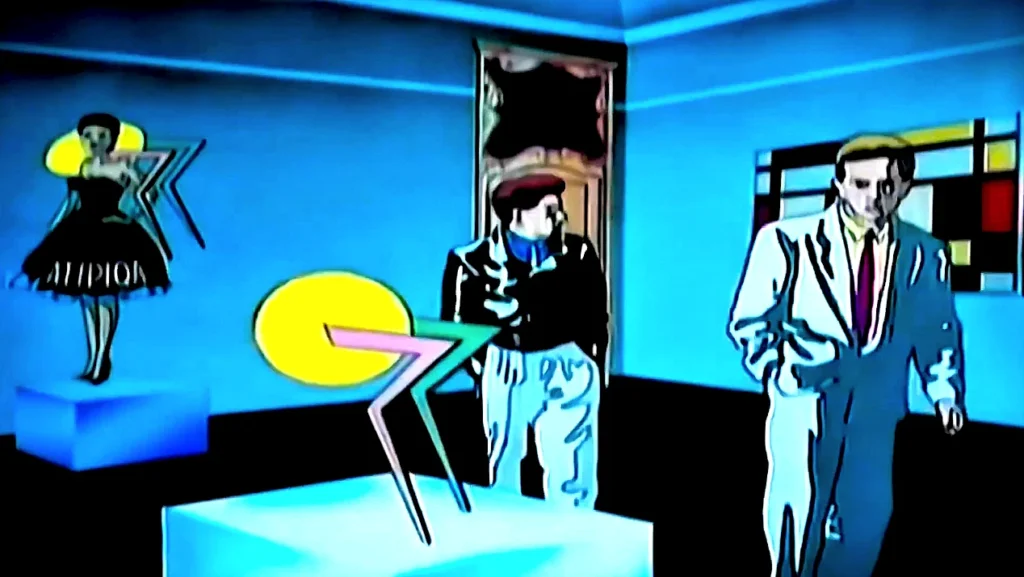

El videoclip de No tengo dinero no fue un simple recurso visual. Todos los artículos al respecto nos revelan que Johnson y Michael estaban en pleno servicio militar, por lo que no podían aparecer frente a cámara. La salida fue entregar decenas de storyboards a Pierluigi De Mas, director que resolvió el problema con una animación por rotoscopia (técnica que consiste en dibujar sobre imágenes filmadas para lograr movimientos más realistas).

Y más que un videoclip convencional, lo que resultó fue una pieza con vocación de arte pop y futurismo italo pseudo digital: siluetas animadas, cuadrículas de fondo, filmaciones bélicas de archivo, arquitecturas y geometrías cromáticas a lo Piet Mondrian o a lo Memphis Milano, así como un futurismo ambiguo entre lo naif y lo kitsch.

De pronto recuerdo la revista de comics española BÉSAME MUCHO, que circuló por Lima en aquellos años.

Entre la galería de arte y la disco

El video transcurre en una galería de arte moderno, ubicada en una ciudad futurista. En plena era posmoderna, Righeira se desplaza en un espacio donde las formas geométricas sustituyen al decorado real.

Las escenas juegan con la idea de que la desfachatada actitud del pop debería asaltar los lugares del arte contemporáneo, o de que un museo puede convertirse en la pista de baile de quienes no tienen medio centavo. Incluso, trasciende el potente aire de subversión cultural: un accionismo inconsciente cuyo objetivo es violentar los espacios oficiales del arte desde una actitud radical y deliberada.

Ese contraste entre alta cultura y cultura popular, entre precariedad económica y exceso visual, marca el pulso del video. No tengo dinero, suena a confesión, pero también a manifiesto: para celebrar no hace falta riqueza, solo ironía, creatividad y un escenario capaz de transformar la falta de recursos en espectáculo electrónico.

Éxito global con letra de miseria

No tengo dinero llegó al puesto 12 en Alemania y al número 2 en Argentina. En Perú no hay datos oficiales de rankings, pero muchos podemos dar fe de que el tema sonó harto en las radios y en la televisión, convirtiéndose en un guiño generacional que conectaba con la experiencia cotidiana de “no tener un mango en el bolsillo”, de «estar Caín», «aguja», «chihuán».

Más de cuarenta años después, el video aún me resulta desconcertante: un híbrido entre comercial televisivo, instalación digital y parodia. En el fondo, nada más que una cápsula del tiempo: los ochenta comprimidos en su estética, un espejo cromático de los gustos que marcaron a mi generación.